「押見修造に、幻滅せよ。」

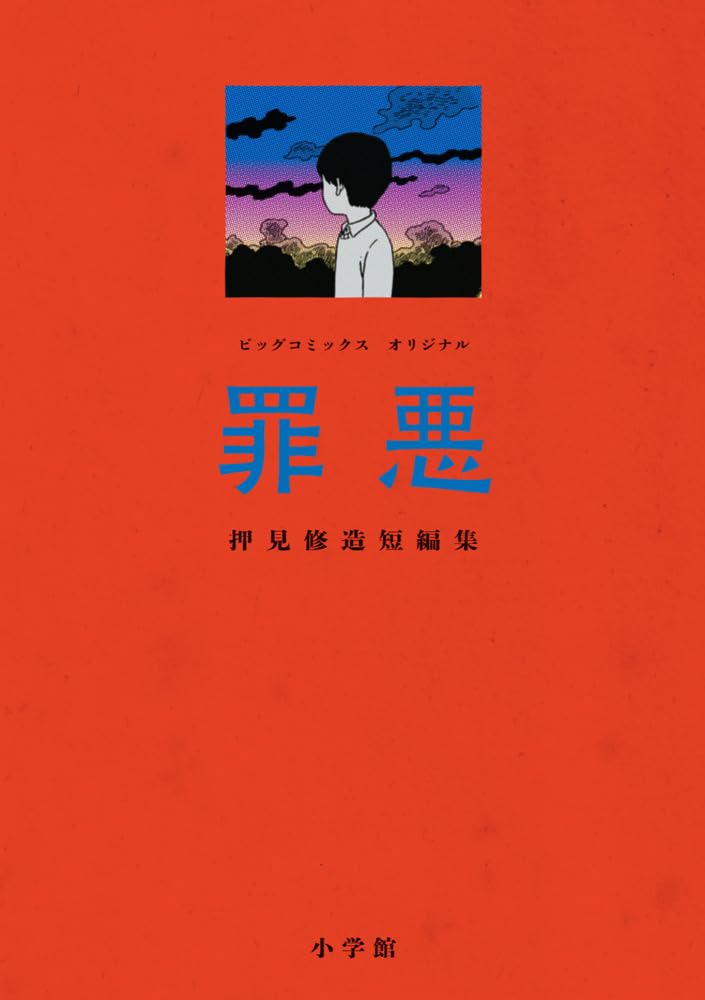

これは、漫画『瞬きの音』の読者に向けて放たれる、あまりにも挑発的で、誠実なメッセージです。『惡の華』で思春期の暗部を、『血の轍』で母親という名の毒を、息もできないほどのリアリティで描ききった鬼才・押見修造先生。彼が次なるテーマに選んだのは、これまで決して描かれることのなかった「弟」の存在、そして漫画家である「ぼく」自身の内面でした。

本作は単なる新作漫画ではありません。これは作者自身による「戦慄の回顧録」であり、自らの魂をペン先で抉り、その本性を読者の前に晒す、痛々しいまでの自己告白です。

「幻滅せよ」という言葉は、作品の質に対するものではありません。むしろ、作者が自らの「罪悪」や「卑劣さ」を一切のフィクションの鎧をまとわずに描き出す覚悟の表明です。読者はエンターテイメントの消費者としてではなく、一人の人間の痛切な告白の「目撃者」となることを求められます。この特異な読書体験こそが、『瞬きの音』を唯一無二の作品たらしめているのです。

作品の核心に触れる:『瞬きの音』基本情報

まずは、この衝撃作の基本情報を表でご紹介します。この表を見るだけでも、本作が持つ特異な立ち位置が伝わるはずです。

| 項目 | 内容 |

| 作品名 | 瞬きの音(またたきのおと) |

| 作者 | 押見修造 |

| 出版社 | 小学館 |

| 掲載誌 | ビッグコミックスペリオール |

| ジャンル | 青年漫画、回顧録、私小説 |

特筆すべきは、ジャンルに「回顧録」「私小説」とある点です。これは本作が、作者自身の記憶と経験に基づいた物語であることを明確に示しています。

これは、漫画家の「告白」である – 作品概要とあらすじ

『瞬きの音』は、押見修造先生が自らの過去と対峙する「ノンフィクション」の物語です。物語の中心にいるのは、二人。漫画家である「ぼく」と、今までその存在が語られてこなかった「きみ」――彼の弟です。

前作『血の轍』で母との壮絶な関係を描ききった押見先生が、次に向き合ったのは、15歳で脳腫瘍を患い、その時から成長が止まってしまった弟の記憶でした。

物語は、漫画家として成功を収めた現在の「押見修造」が、過去を振り返る形で進みます。彼は、弟を自らの人生の「身代わり」にしてしまったのではないかという、重い罪悪感を抱えています。なぜ弟を描けなかったのか。なぜ見て見ぬふりをしてきたのか。その問いに答えるための、一切の容赦がない回顧録が、静かに、しかし鋭く展開されていくのです。

この作品が読者に与える衝撃は、過去の出来事そのものだけではありません。作者自身がインタビューで「自分の問題はまだ解決していない」と語るように、この漫画を描く行為そのものが、作者にとっての現在進行形の闘争なのです。読者は、完成された物語を読むのではなく、一人の人間が漫画という手段を通して自らを救おうともがく、その生々しいプロセスを目撃することになります。

なぜ私たちは心を抉られながらも、ページをめくるのか? – 作品の魅力と特徴

『瞬きの音』は、決して楽しい読書体験ではありません。むしろ、心を深く抉るような痛みを伴います。それなのになぜ、私たちはページをめくる手を止められないのでしょうか。その引力の源泉を3つの視点から解き明かします。

「ノンフィクション」であることの戦慄

本作最大の魅力であり、同時に恐ろしさでもあるのが、これが「実話に基づいた物語」であるという事実です。フィクションであれば「これは作り話だ」と心の安全弁を働かせることができますが、『瞬きの音』はその逃げ道を許しません。

作者は自らの「加害性」や「卑劣さ」を隠すことなく、軽蔑される可能性すら覚悟の上でペンを取っています。その「並々ならぬ覚悟」が、読者の心を鷲掴みにするのです。ページの上で描かれる苦悩や葛藤が、すべて現実に根差しているという事実に、読者からは「ゾッとなった」「読んでいるこちらもエグってくる」といった声が上がっています。この逃げ場のない真実こそが、本作に凄まじい引力を与えています。

言葉を超えた感情表現:沈黙と影が語る物語

押見作品の真骨頂である、卓越した感情描写は本作でさらなる高みへと達しています。ザラついた鉛筆のようなタッチで描かれる線は、まるで作者の神経がそのまま紙に写し取られたかのような生々しさを帯びています。

キャラクターの不安げな表情、息苦しいほどの沈黙、効果的に使われる影、そして読者の心拍数を上げるようなコマ割り。これら全てが、言葉以上に雄弁に物語を語ります。セリフでは表現しきれない、その場の「におい、音、緊張感」といった空気感そのものが、ダイレクトに読者の五感に流れ込んでくるのです。この圧倒的な表現力によって、私たちは登場人物の感情を追体験し、物語の深みへと引きずり込まれてしまいます。

過去作の「原液」に触れる体験

長年の押見修造ファンにとって、『瞬きの音』は特別な作品となるでしょう。多くの読者が指摘するように、本作はこれまでの押見作品の「原液」とも言うべき内容だからです。

『血の轍』で描かれた母親との関係や、『惡の華』で描かれた思春期の衝動。それらの物語の根底に、作者自身のどのような経験があったのか。本作は、これまでフィクションというフィルターを通して描かれてきたテーマの源流を、まざまざと見せつけます。過去作を読んできたファンにとっては、全てのピースが繋がる「答え合わせ」のような感覚を味わえるかもしれません。この作品を読むことで、押見修造という作家の全仕事が、より深く、重層的に理解できるようになるのです。

読者の胸に突き刺さる、忘れられない瞬間 – 見どころと名言

本作には、一度読んだら忘れられない、強烈な印象を残す場面や仕掛けが散りばめられています。特に注目すべき3つのポイントをご紹介します。

「ぼく」と「きみ」の非対称な関係性

作中で描かれる、兄弟間の呼び方に注目してみてください。主人公である「ぼく」は弟のことを「キミ」と、少し距離を感じさせる二人称で呼びます。一方で、弟は兄のことを「兄」と呼びます。

この「呼称の非対称」は、二人の間にある心理的な「距離やズレ」を象徴する、非常に巧みな演出です。たった一言の呼び方から、長年にわたる複雑な感情の歴史、罪悪感、そして断絶が透けて見えます。物語を通じて、この呼び方がどう変化していくのか、あるいはしないのかは、本作を読み解く上で重要な鍵となるでしょう。

タイトルに込められた意味:「瞬きの音」が示すもの

『瞬きの音』という、静かで詩的なタイトルには、どのような意味が込められているのでしょうか。瞬きは、あまりに速く過ぎ去る時間や命の儚さ(命の瞬き)を連想させます。また、ある光景を目に焼き付ける瞬間であると同時に、辛い現実から一瞬だけ目を逸らす行為でもあります。

本来、音のしないはずの「瞬き」に「音」があると感じる。それは、人生を決定づけるような、あるいは目を背けてきた過去の重要な瞬間に対する、作者の研ぎ澄まされた意識の表れなのかもしれません。このタイトルは、記憶と罪悪感を巡る本作のテーマそのものを内包しているのです。

名言:「ほんとうのこと」を語る痛み

本作には、特定の「名言」は少ないかもしれません。しかし、作品全体が「『ほんとうのこと』を語る痛み」という一つの強烈なメッセージを放っています。

読者による鋭い分析にもあるように、「自分がどれだけヒドイ人間か」と語る安易な自己憐憫と、魂の奥底にある「ほんとうのこと」を言葉にするのは全く異なります。前者は自分を傷つけすぎないように調整された「死なないための自虐」ですが、後者は自らの存在を賭けた、あまりにも危険で痛みを伴う行為です。『瞬きの音』は、押見修造先生が、その危険な領域に足を踏み入れようとする、壮絶なドキュメントなのです。さらに、各話にタイトルが付けられていないという事実も、作者がまだこの過去を消化しきれず、安易に言葉で定義づけられないでいる、その格闘の様相を物語っています。

物語の二人の主人公 – 主要キャラクター紹介

この痛切な物語を紡ぐ、二人の中心人物をご紹介します。

ぼく(押見修造):自らの罪と向き合う漫画家

本作の語り手であり、作者自身を投影した主人公。漫画を描くという行為を通して、自らの過去と罪悪感を掘り起こそうとします。特に、人生のどこかで置き去りにしてしまった弟の存在を「身代わり」にしてしまったのではないかという悔恨が、彼の創作の原動力であり、同時に彼を苛む呪いともなっています。

きみ(弟):初めて語られる、その存在

物語の核心にいる、謎めいた存在。兄である「ぼく」より6歳年下で、15歳の時に患った脳腫瘍が原因で身体的な成長が止まっています。これまで押見作品では意図的に避けられてきたテーマであり、その存在が初めて正面から描かれます。彼の存在は、兄である主人公の罪悪感と後悔を映し出す鏡であり、この告白の物語が生まれるきっかけとなった、静かなる中心人物です。

『瞬きの音』をもっと深く知るためのQ&A

本作について、読者が抱くであろう疑問にQ&A形式でお答えします。

Q1: この漫画に原作はありますか?

いいえ、ありません。本作は小説などの原作を持たないオリジナル作品です。より正確に言えば、作者である押見修造先生自身の人生、その記憶そのものが「原作」と言えるでしょう。ジャンルが「回顧録」「私小説」とされている通り、作者自身の体験に基づいた物語です。

Q2: どんな人におすすめですか?

押見修造先生の長年のファンの方には、必読の書と言えます。彼の創作の「原液」に触れるような体験ができるはずです。また、文学的な私小説や、人間の内面を深く掘り下げる心理ドラマを好む読者にも強くおすすめします。ただし、気軽に楽しめる作品ではありません。精神的に重く、心を揺さぶられる強烈な読書体験を求める覚悟のある方向けの作品です。

Q3: 作者の押見修造先生はどんな方ですか?

押見修造先生は、思春期特有の「ぐちゃぐちゃ」とした整理できない感情や、人間の複雑な関係性を描くことに定評のある、日本を代表する漫画家の一人です。代表作である『惡の華』『ぼくは麻理のなか』、そして前作『血の轍』など、常に読者の心に深い爪痕を残す作品を発表し続けています。自身の経験を作品に色濃く反映させる「精神的自伝」ともいえる作風が特徴です。

Q4: なぜ今、作者は自分自身をテーマにしたのでしょうか?

インタビューによると、押見先生は『血の轍』でフィクションとして描ける極限まで到達したと感じており、その先へ進むためには、未解決のまま残っていた自分自身の問題、特に「根っこの腐っている部分」と向き合う必要があったと語っています。これまで意図的に避けてきた「弟」というテーマに、ノンフィクションという手法で挑むことは、漫画家として「壊れてもいい」というほどの覚悟を持った挑戦なのです。

Q5: 読む前に覚悟しておくべきことはありますか?

はい、あります。この作品は精神的な負担が大きいことを覚悟してください。「気分が沈むほどに重い」と評されるように、読後、ずっしりとした感情が残る可能性があります。安易な救いやカタルシスは提供されません。むしろ、作者の生々しい罪悪感、痛み、自己嫌悪に読者も深く没入することになります。これは従来のエンターテイメントとは一線を画す、芸術性の高い挑戦的な作品であり、あなたの心に長く残り続ける体験となるでしょう。

さいごに:幻滅の先に見えるもの

記事の冒頭で紹介した「押見修造に、幻滅せよ。」という言葉に、もう一度立ち返ってみましょう。

『瞬きの音』を読み進める旅は、一人の人間の弱さ、醜さ、そして痛みに満ちた「ほんとうのこと」と向き合う、苦しい道のりかもしれません。しかし、その先に待っているのは、単なる幻滅ではないはずです。

全ての虚飾を剥ぎ取り、自らの魂を危険に晒してまで何かを伝えようとする表現者の姿は、痛々しくも、神聖ですらあります。この漫画を読むことは、一人の芸術家が自らを救うために、全てを賭けて己の魂と対峙する様を目撃することに他なりません。

私たちが幻滅するのは、これまで無意識に信じてきた「作家」という名の偶像や、自分自身が抱える見て見ぬふりをしてきた心の暗部に対してなのかもしれません。そして、その幻滅の先には、困難ではあっても、深く、誠実な真実が姿を現すはずです。

あなたも、この覚悟に満ちた魂の記録を、その目で確かめてみませんか。ページを開いた瞬間から、あなたはもう、ただの読者ではいられなくなるでしょう。